Documenting Guryong

구룡마을 기록 프로젝트

- 위치서울시 강남구 양재대로 478

- 설계기간2016.12-2017.12

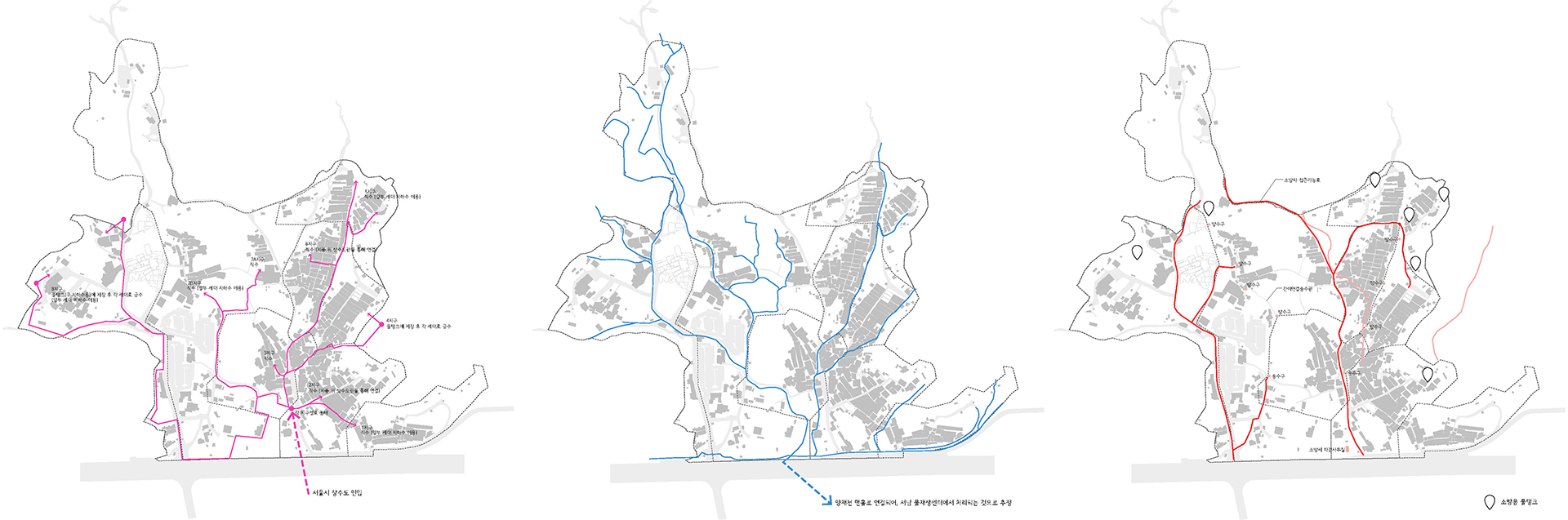

구룡마을 기록 프로젝트는 서울시의 공영개발로 곧 사라지게될 강남의 대규모 무허가촌인 구룡마을의 주거양식과 도시기반구조를 조사하여 기록하기 위해 시작했다. 최소주거의 조건을 만족시키는 자생적 구조물을 바탕으로 구룡의 삶이 어떤 물리적 기반아래 존속해 온것인지 밝혀내는 것이 기록의 주된 목적이다.

공동체 마을공간

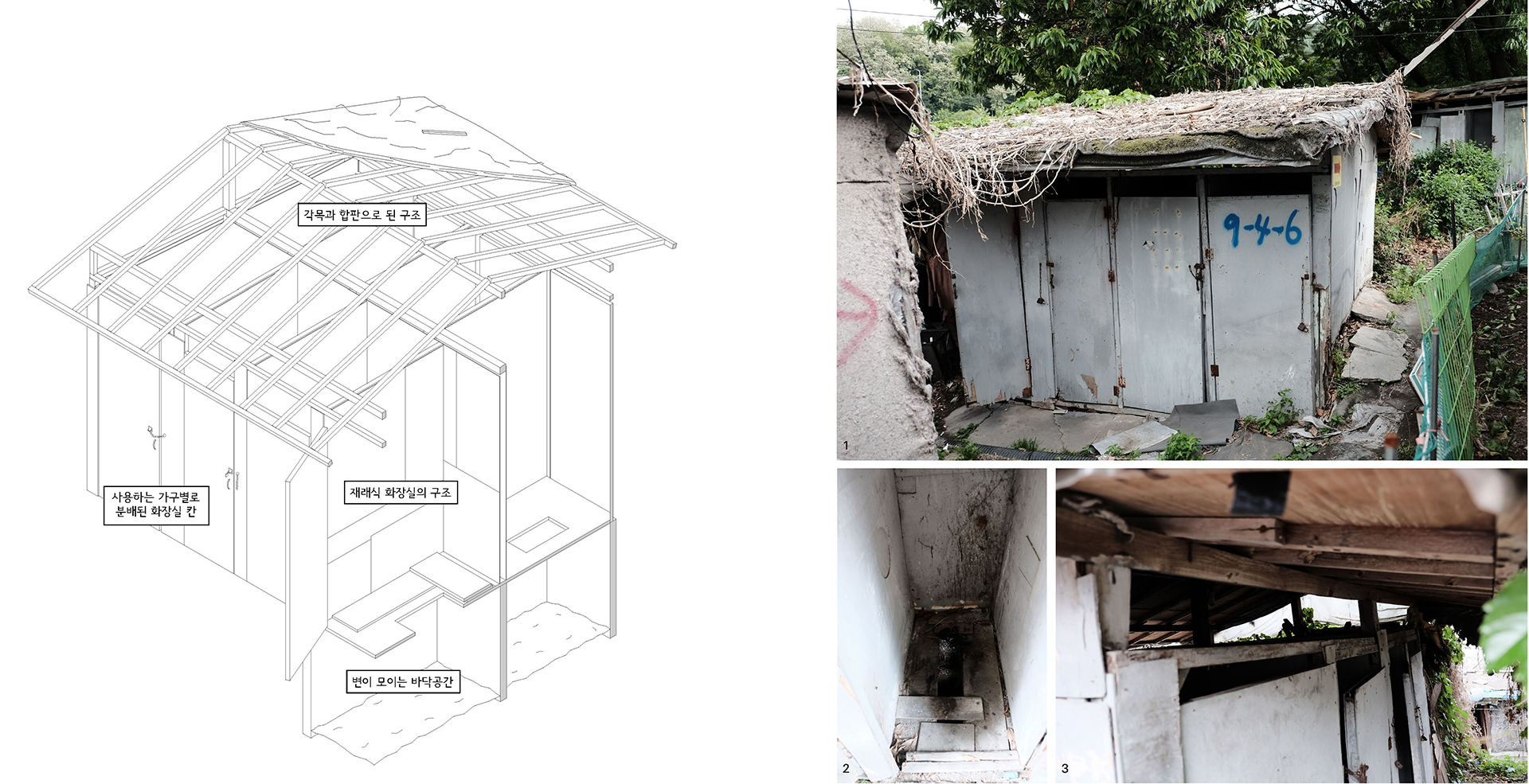

강남의 무허가 집단 거주지인 구룡마을에서는 21세기의 대한민국 사회에서 쉽게 상상할 수 없는 삶을 볼 수 있다. 마을 주민들의 유대성, 지구 간의 적대감, 외부 세계(서울시, 개발압력)의 끊임없는 간섭 탓에 마치 아마존의 소수부족들이 처한 상황을 떠올리게 만든다. 개발 방식에 대한 이해관계, 기반시설의 공급 방식 등으로 인해 편의상 나뉜 ‘지구’ 라는 범주는 오히려 거주민들끼리의 결속력을 강화시켰다. 과거의 공동체적인 삶의 모습, 이를테면 화장실을 공유하거나 공동으로 물을 길어다 먹는 것, 상부상조하는 과정이 남아 있는 삶의 모습을 통해 구룡마을만의 특수성과 과거 인류의 공동체적 삶의 보편성이 함께 공존하는 모습을 띠고 있음을 확인할 수 있다. 마을 어귀와 같이 주민들이 휴식을 취하는 나무 아래 공간, 동네사람들이 삼삼오오 모여서 술을 마시며 이야기를 나누는 슈퍼 앞, 혹은 유대감을 강화하는 교회 등 이런 공동체적 풍경과 생활을 볼 수 있는 공간들을 기록하였다.

가로의 활용과 사물들의 변용

구룡마을에서 ‘길’과 ‘사물들’은 사용하는 사람에 따라 다양하게 변용된다. 길은 이동하기 위한 통로일 뿐 아니라 물건을 적치하거나 식물을 기르는 마당으로 변용되고 냉장고는 음식뿐 아니라 식물을 담을 수 있고, 우유 컨테이너는 수납함으로 사용된다. 도로와 도로가 아닌 것, 물건과 물건이 아닌 것의 경계를 가르는 기존의 인식은 이곳에서 모호해진다. 각 물건들의 원초적인 쓰임만으로 이곳에서는 다중적인 쓰임을 만들어 낸다. 이는 거주공간이 가지는 면적의 한계와 시설의 열악함으로 인해 더욱 부각된다.

또한 좋은 환경, 아름다운 것을 만들어내고 싶어하는 욕망이 당연하게 구룡마을의 거주민들에게도 존재하고 있다. 이는 낙서나 게시판, 사물 등으로 개인의 개성을 표현하고자 하는 시도들에서 발견할 수 있다. 구룡마을에서는 거주의 임시성 때문에 본격적인 창작활동은 쉽게 드러나지 않는다. 대신 자연을 가꿈으로써 그러한 욕구가 대체되는 것으로 보인다. 경작 활동 외에도 꽃을 심거나 나름의 규칙과 배열을 갖게 함으로써 외부공간을 ‘자신들만의 방식’으로 최대한 아름답게 만든다. 작물을 재배하여 식자재를 보급하는 동시에 창조적인 욕구를 발현하는 것으로 해석할 수 있다.

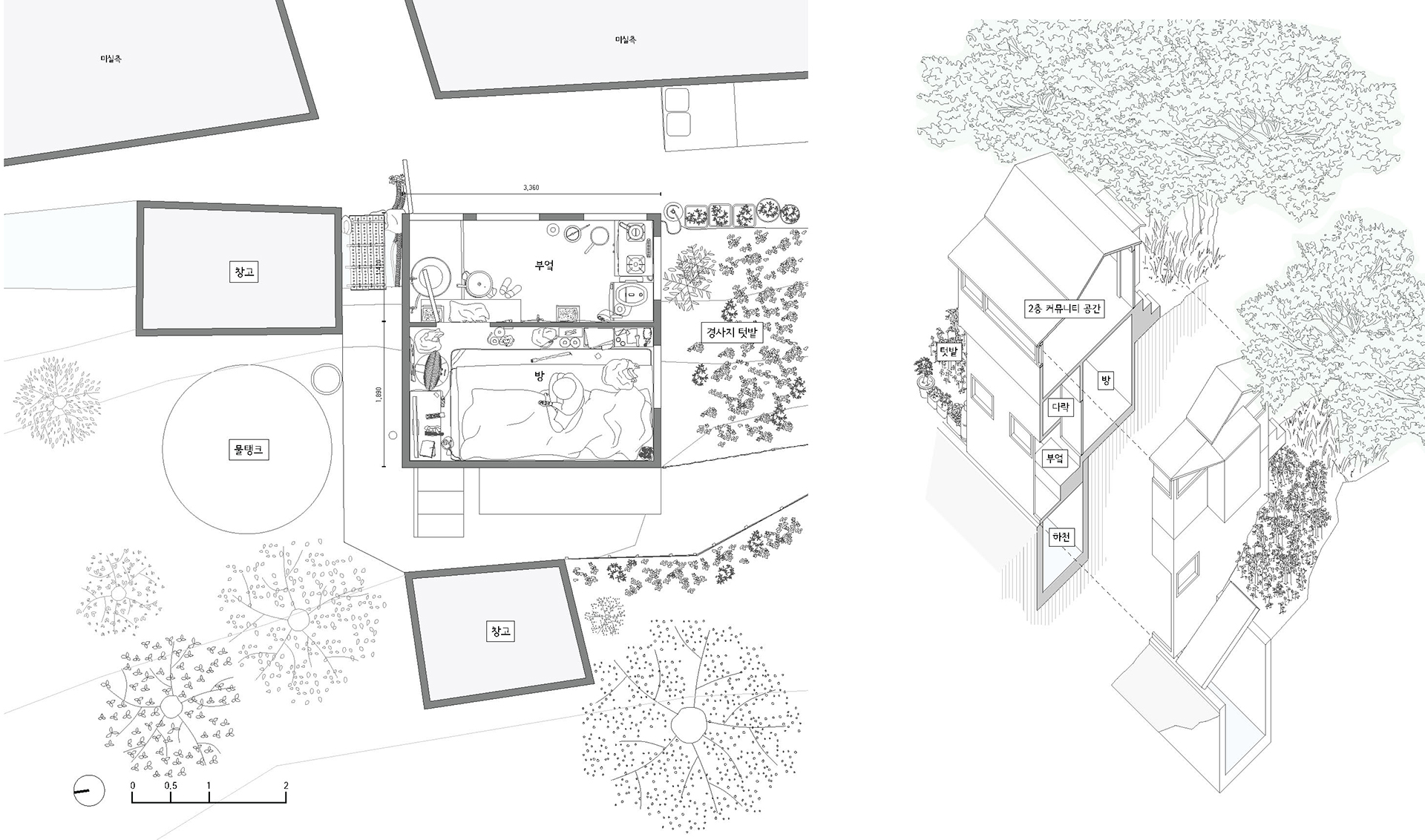

거주공간의 구성과 삶의 다양성

구룡마을은 모두 비슷한 구조와 공간을 가지는 단순한 건축물의 집합으로 보이지만, 세부적으로 살펴보면 제각각 독자적인 특성을 지니고 있다. 이주해 올 당시의 공간 상태 그대로 지금까지 살고 있는 거주자도 있는 반면, 공간을 확장하거나 아예 새롭게 집을 지은 주거공간도 있다. 각자의 삶의 방식과 맞물려 다양한 주거공간의 구성과 규모를 만들어 이용하고 있다. 또한 구룡마을에서는 사람이 어디까지 포기하고 살 수 있는지를 알 수 있게 한다. 이를테면, 화장실과 샤워공간은 포기하지만 냉장고와 세탁기는 포기하지 않는다. 또는 가스레인지와 식사공간은 포기하지만 전기장판은 포기할 수 없다. 우리가 생활을 하면서 당연히 추구해야 할 것 같은 기본적인 욕망이 이곳에서는 의외로 쉽게 포기되는 것을 발견할 수 있다. 이러한 삶의 모습을 통해 오히려 ‘이렇게도 살 수 있다.’ 라는 최소의 삶에 대한 관점을 형성한다.